|

- 『

江戸名所図会 』 は、江戸時代後期に刊行された全7巻、20冊からなる絵入りの江戸の地誌。江戸名所の集大成と評される。 - ここでは、『江戸名所図会』の 700枚を超す挿画の中から、続き絵になっているものを選び、そのいくつかをパノラマ画像として見てみる。*一丁の半分、つまり1ページ分の絵を1枚と数えています。*原画は国立国会図書館蔵。

『

江戸名所図会

』とは

- 『

江戸名所図会 』は、全7巻、20冊からなる絵入りの江戸の地誌。江戸名所の集大成と評される。 斎藤幸雄 (長秋 )が、寛政年間の江戸府内などの実地調査をして原稿を執筆したが刊行出来ず、その子幸孝 (莞斎 )、孫の幸成 (月岑 )へと引き継がれ三十余年の時を経て三代で完成。第一巻から第三巻までの 10冊は天保5年〈1834年〉(今から191年前) に、第四巻から第七巻までの 10冊は天保7年〈1836年〉(今から189年前) に刊行された。- 寛政から天保に至る、江戸およびその近郊の町・神社・仏閣・名勝地・旧跡・橋・風俗などを多数の絵とともに説明。丁数で 1,160余、ページ数で 2,300余にのぼる大作。

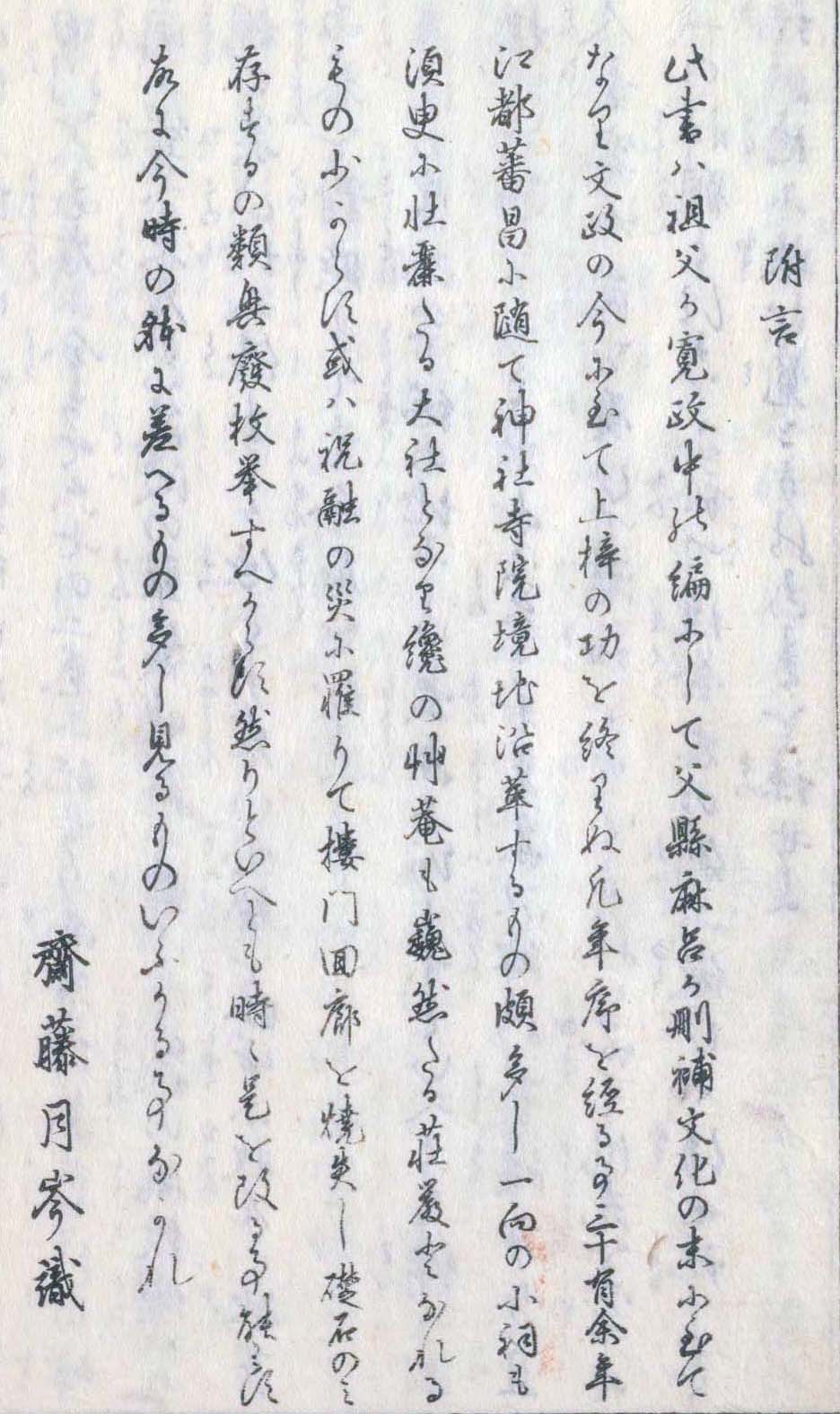

月岑 は『附言』で次のように記す。この書は祖父が寛政中の編にして、父県麻呂 が刪補 、文化の末に至りてなり、文政の今に至りて上梓の功を終りぬ。凡そ年序を経る事三十有余年、江都蕃昌 に随 て、神社寺院、境地沿革するもの頗 る多し。一向の小祠も須臾 に壮麗たる大社となり、纔 の草庵も巍然 たる荘厳となれるもの少なからず。或いは祝融 の災 に罹 りて楼門回廊を焼失し、礎石のみ存するの類、興廃枚挙すべからず。然 りといへども時々是を改むる事能 はず。故に今時の躰 に差 へるもの多し。見るものいぶかる事なかれ。斎藤月岑識

[注]斎藤長秋 :1737〈元文2〉年 - 1799〈寛政11〉年(長秋が没した寛政11年は、今から226年前)。斎藤莞斎 :1772〈安永元〉年 - 1818〈文化15〉年。斎藤月岑 :1804〈文化元〉年 - 1878〈明治11〉年。寛政:1789年 - 1801年。文化:1804年 - 1818年。文政:1818年 - 1831年。刪補 : 取り去ったり付け足したりすること。年序:年数。沿革:漸次にうつり変わる。一向の小祠:まったく小さな祠。須臾 :わずかの時間。巍然 :際立っているさま。祝融 の災 い:火災。火事の災難のこと。- 絵は

長谷川雪旦 (安永7年〈1778年〉- 天保14年1月28日〈1843年2月26日〉)。挿画はその多くが鳥瞰図の技法で描かれる。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

おすすめサイト・関連サイト…

スポンサーリンク