|

|

|

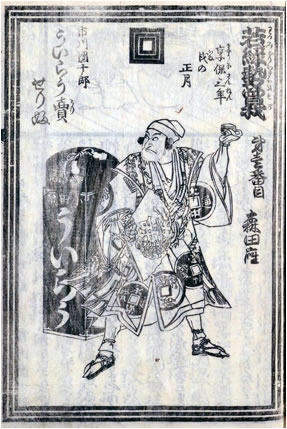

外 郎 売 |

|

- 台詞が下から上へ流れます。文字がスクロールしている部分にマウスを乗せると動きが止まります。

- マウスを外すと再びスクロールが始まります。

- 漢字交じりスクロール版がこちらにあります ≫≫

*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)

= このページでの表記についての解釈など =

2023年(令和5年)6月 2019年(令和元年)11月 2016年(平成28年)2月 2008年版改訂 みんなの知識 ちょっと便利帳 |

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

おすすめサイト・関連サイト…

スポンサーリンク