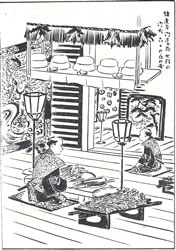

正月七日 今朝、三都ともに

七種の

粥

を食す。 [編集注:三都とは、江戸、京都、大阪のこと]

七草の歌に曰く、

芹、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すゞな、すゞしろ、これぞ七種。以上を七草と云うなり。しかれども、今世、民間には一、二種を加うのみ。

三都ともに六日に困民・小農ら市中に出て、これを売る。京坂にては売詞に曰く、吉慶のなずな、祝いて一貫が買うておくれ、と云う。一貫は、一銭を云う戯言なり。江戸にては、なずな/\と呼び行くのみ。

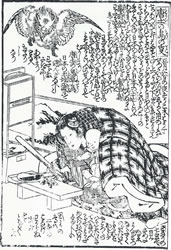

三都ともに六日これを買い、同夜と七日暁と再度これをはやす。はやすと云うは、

俎になずなを置き、その傍に薪・庖丁・火箸・

磨子木・

杓子・銅杓子・菜箸等七具を添え、

歳徳神

の方に向い、まず庖丁を取りて、俎板を拍ち

囃子て曰く、「

唐土の鳥が、日本の土地へ、渡らぬさきに、なずな

七種、はやしてほとゝ」と云う。江戸にて「唐土云々渡らぬさきに、七種なずな」と云う。残り六具を、次第にこれを取り、この語をくり返し唱えはやす。

(中略)ある書に曰く、七草は、七づゝ七度、合せて四十九

叩くを本とす。

[編集注:「

唐土

」は、「もろこし」「から」とも読み、昔、日本から中国を呼んだ言葉で、ここでの「唐土の鳥が日本の土地へ渡らぬさきに」は、大陸から鳥が疫病を持って来ないうちに、また、農耕に悪さをする鳥を追い払うという意味と思われる。なお、この囃子詞には、「唐土の鳥と日本の鳥と、渡らぬさきに、七草なずなな」など、伝承によって様々ある]

【編集注】「

守貞謾稿」は、天保8年(1837年)

[今から188年前]

から慶応3年(1867年)

[今から158年前]

まで、

喜田川守貞によって30年間にわたって書かれた江戸時代後期の風俗史。

【編集注】「

守貞謾稿

」は、国立国会図書館デジタル化資料で読むことが出来ます。