|

| 月の名称・異称の

を 表示:

件

《お読みください - 検索機能の使い方のヒント》 |

『 |

|---|

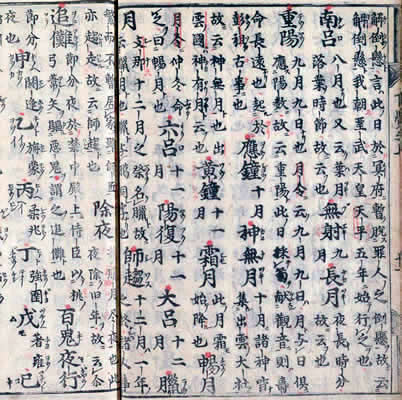

〔古今要覽稿 時令〕

はつき〈八月〉

はつきは八月の和名なり、葉月などもかけり、さて此月の名の始てみえしは、戊午年秋八月甲午朔乙未、天皇使レ徴二兄猾及弟猾一と〈日本書紀〉書しるされたれど、五月蠅の文字、既に神代の卷に出たれば、其時代に月々の名目ありしもしるべからず、朱鳥七年癸巳秋八月、幸二藤原宮地一と〈萬葉集卷一〉記せるは、朱鳥の年號天武天皇の御宇なれば、神武天皇の御代より、遙に年歴へだたれり、又萬葉集の歌に、みなつき、ふ月、長月などの名目はよめれど、は月とよめる歌みえず、後撰和歌集に、は月ばかりに、又は月なかの十日計になどみえ、八月、はつきと〈秘藏抄〉いへれど、此月の名義を沙汰せるは、奧義抄に、八月木のはもみぢておつる故に、葉落月といふを、よこなまれりといへるぞ初なる、漢武帝の秋風辭に、秋風起兮白雲飛、草木黄落兮鴈南歸、とあるによれるか、黄落の字、葉落月の義に合り、鴈南歸の字、久方の雲井のかりのこしぢより初てくるやはつき成らん、とよめるに合り、下學集、日本歳時記、歳時語苑等、皆此説によれり、秘藏抄歌に、初鴈の聲きこゆなりはつき立朝の原のうす霧のまに、又新撰六帖爲家卿の歌に、久方の雲井のかりのこしぢよりはじめてくるやはつき成らん、とあるに、類聚名物考、月令を引て、此月初めて鴈の來れば、

|

スポンサーリンク

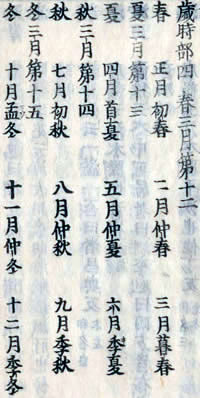

『

正月:初春

二月:仲春 三月:暮春 四月:首夏 五月:仲夏 六月:季夏 七月:初秋 八月:仲秋 九月:季秋 十月:孟冬 十一月:仲冬 十二月:季冬 『和名類聚抄』は、平安時代中期の承平年間(931年〜938年)に源順(みなもとのしたごう)の編纂によって刊行された辞書。現代の国語辞典、漢和辞典、百科事典などの要素を含む。 引用した画像は、寛文7年・1667年版(国立国会図書館所蔵) |

『

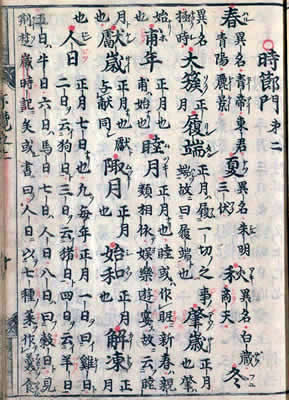

〔下學集・下学集 上 時節門〕

南呂(ナンロ)〈八月也、又云葉月、落葉時節故云也〉 『下学集』は、文安元年・1444年成立。刊行は元和3年・1617年。著者は、東麓破衲 (とうろくはのう) とされるが未詳。室町時代の日常語彙約 3000語を天地、時節など 18門に分けて説明を加えた辞書。

|

|

『

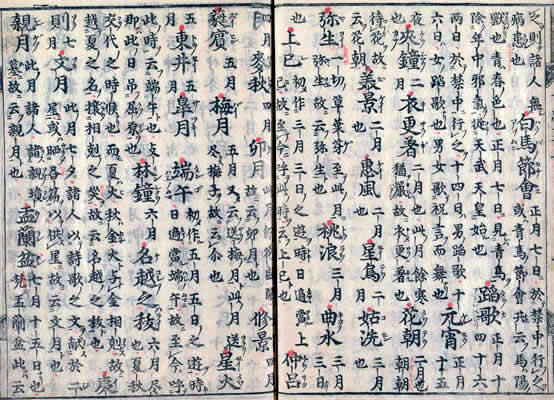

〔倭訓栞・和訓栞 中編十九 波・は〕

はつき 八月をいふ、葉月の義、黄葉の時に及ぶをいふめり、西土にも葉月の名あり

『倭訓栞』(和訓栞)は、江戸中期の国学者

|

|

|

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

おすすめサイト・関連サイト…

スポンサーリンク